José Francisco Monteiro, um comerciante em busca de riquezas, foi um dos primeiros colonizadores que decidiu permanecer na região. De acordo com Raimundo Neves em publicação do Jornal de Humaitá, Ano I - nº 3 Agosto/Setembro de 1982, José Francisco Monteiro, mais tarde conhecido como Comendador Monteiro, nascido em Porto/Portugal, em 19 de março de 1830, ainda criança, enquanto cursava o ensino primário, chegou ao Brasil em 1840 e iniciou sua trajetória no comércio em São Luís, Maranhão, onde continuou seus estudos à noite. Em 1869, transferiu-se para a região do Madeira, estabelecendo-se como seringalista.

De acordo com Davi Avelino Leal (2013), Monteiro adquiriu experiência comercial e acumulou capital em Maranhão e Belém antes de se mudar para o Amazonas no final dos anos 1860. Com recursos financeiros já estabelecidos, ele se instalou inicialmente na região de Pasto Grande, acima da cidade de Humaitá/AM, onde possuía um seringal e engajava-se em outras atividades comerciais. Em 15 de maio de 1869, em virtude da resistência dos indígenas parintintins, a sede da Freguesia foi relocada para a localização atual da cidade de Humaitá, sendo renomeada na ocasião para Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Beem de Humaitá.

Após fundar Humaitá, foi nomeado o primeiro Superintendente da localidade, função que desempenhou até 1913. Também foi Cônsul da Bolívia e atuou como responsável pela Agência Aduaneira da República Boliviana no Rio Madeira. Religioso fervoroso, era devoto de Nossa Senhora Imaculada Conceição, devoção que trouxe de Portugal e promoveu entre a comunidade, tendo inclusive construído o templo junto aos primeiros alicerces do povoado. Homem inteligente e de muita praticidade, que superava a sua pouca cultura e o que valeu nos seus empreendimentos. Faleceu aos 87 anos, em 10 de outubro de 1917, após ter ajudado a estabelecer a constituição política do povoado, que já havia sido elevado a cidade e definido como município, conforme Raimundo Neves (1982).

Foi declarado benemérito dos pobres e recebeu do Papa Pio IX o diploma de benfeitor da humanidade, em 1870. Nesse mesmo ano, foi promovido a tenente-coronel da Guarda Nacional, tornando-se coronel em 1880. Em 1885, assumiu o cargo de cônsul da Bolívia, função que desempenhou até 1891.

Entre suas honrarias, destaca-se o Colar de Honra da Sociedade Patriótica 1.º de Dezembro, de Portugal, em reconhecimento à sua contribuição na construção do monumento dos Restauradores, em Lisboa (1886). Ele também foi agraciado com o título de comendador da Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, por Dom Luís I de Portugal, em 7 de maio de 1887.

Em 1891, foi nomeado cônsul e agente aduaneiro da Bolívia no Rio Madeira, função que ocupou até sua morte. No mesmo ano, recebeu o título de comendador da Ordem Militar de Cristo, concedido por Dom Carlos, Rei de Portugal. Ele acumulou riqueza e influência, sendo reconhecido como um capitalista proeminente no Estado do Pará. De 1902 a 1913, voltou a exercer o cargo de prefeito de Humaitá.

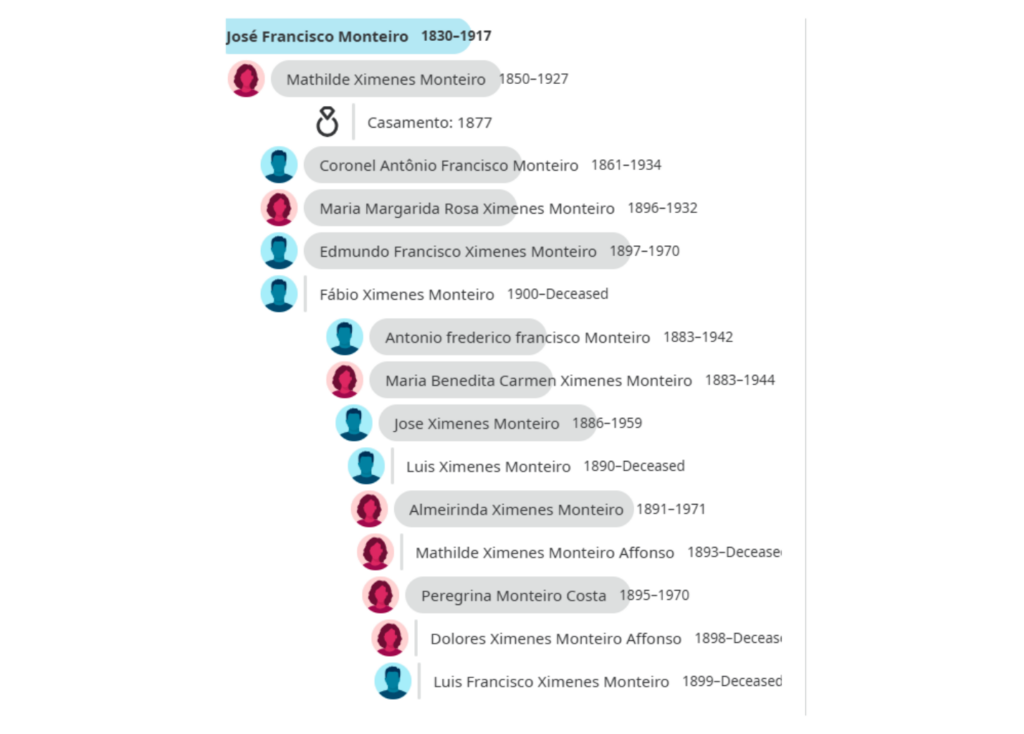

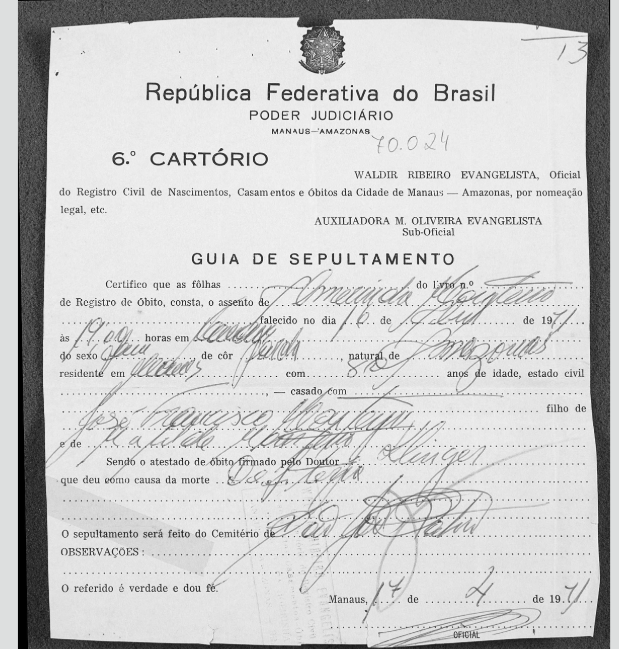

Casou-se com Mathilde Ximenes Monteiro no ano de 1877. O casal teve pelo menos sete filhos e seis filhas. Ele veio a falecer em 10 de outubro de 1917, na cidade de Humaitá, no estado do Amazonas, Brasil, aos 87 anos de idade, sendo filho de Manuel Francisco Monteiro e Maria Margarida Rosa Monteiro.